医療機関を受診するときには、健康保険証の提示を求められ、これによって診察にかかった医療費を一部の負担だけですますことができます。

この何気なく使っている健康保険証は、公的医療保険に加入することにより交付されるものですが、職業や年齢によって種類があり医療費の負担割合も異なります。

今回は、健康保険証の種類についてくわしく解説していきます。

国民皆保険制度のなりたち

医療機関を受診するときに使っている健康保険証は、公的医療保険に加入している方に交付されているものです。

この公的医療保険は、国民皆保険制度によってつくられたもので、「誰でも」「平等に」「必要なときに」公的医療保険の制度を利用できるようなっています。

国民皆保険制度は、1922年(大正11年)から段階的に整えられ、1936年(昭和36年)4月に全国民が利用できるようになりました。

そして、WHOからも世界一の医療制度と評されるほどの医療保険制度になっています。

| 1922年(大正11年) | 工場などの労働者を対象 |

| 1927年(昭和2年) | ブルーカラーの労働者本人に限定したもの |

| 1958年(昭和33年) | 現行の国民健康保険法が制定 |

| 1961年(昭和36年) | 国民皆保険制度の始まり |

公的医療保険へ加入することで利用できるものは「療養の給付」など様々なサービスです。

加入する保険によっても若干の違いはありますが、サービスの内容は以下のようなものになります。

| 給 付 | 給付の内容 |

|---|---|

| 療養の給付 | 一部負担の医療費で病気の治療を受けられる |

| 療養費 | 治療用補助具などにかかった費用の一部払い戻し |

| 高額療養費 | 医療費の自己負担額が高額な場合の払い戻し |

| 移送費 | 医師の指示での緊急入院・転院の費用の一部払い戻し |

| 傷病手当金 | ケガや病気で仕事を休んだ時の給与の一部が給付 |

| 出産手当金 | 出産で仕事を休んだ時の給与の一部が支給 |

| 出産育児一時金 | 子供が産まれたときに1児につき42万円が支給 |

| 埋葬費 | 本人や家族が亡くなった時に埋葬費が支給 |

給付によっては本人(被保険者)のみで、家族(被扶養者)は対象外になるものもあります。

健康保険証の種類

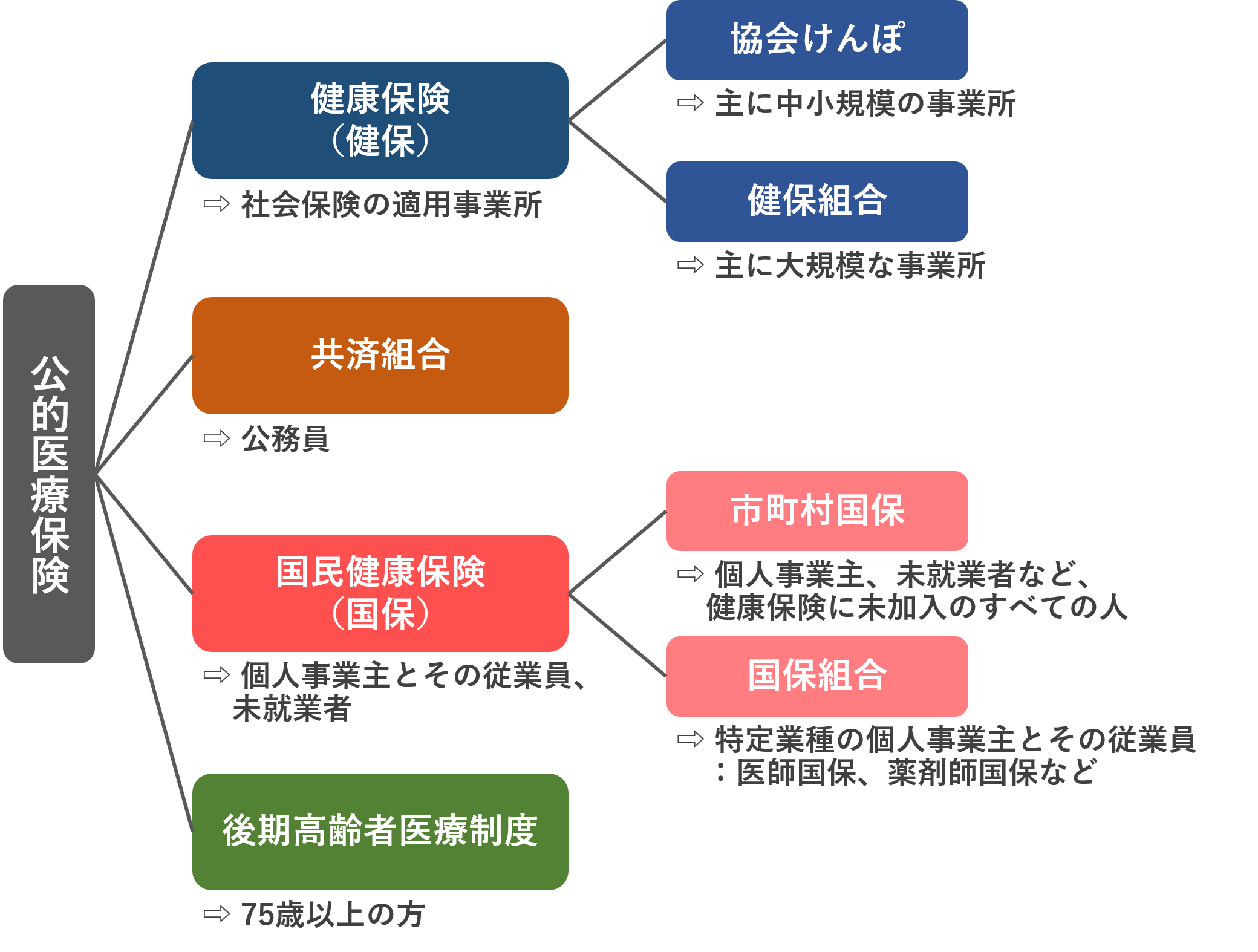

加入する公的医療保険は、加入者の年齢や仕事の状況などによって種類が異なります。

社会保険の適用事業所における「協会けんぽ」や「健保組合」を始め、公務員の方が加入する「共済組合」や個人事業主などが加入する「市町村国保」や「国保組合」などがあります。

| 健康保険証の種類 | 概要 |

|---|---|

| 協会けんぽ | 主に中小規模の事業所 |

| 健保組合 | 主に大規模な事業所 |

| 共済組合 | 公務員 |

| 市町村国保 | 個人事業主、未就業者など、健康保険に未加入のすべての人 |

| 国保組合 | 特定業種の個人事業主とその従業員:医師国保、薬剤師国保など |

| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上の方 |

協会けんぽ

「協会けんぽ」は、社会保険の適用事業所が加入する健康保険(健保)に含まれるものです。

その運営は「全国健康保険協会」が行っており、主に中小企業に勤める会社員とその扶養家族が加入しています。

一般的な会社員の健康保険証はこの「協会けんぽの保険証」になります。

また、船員が加入する「船員保険」も協会けんぽに含まれます。

「協会けんぽ」は、主に中小企業に勤める会社員とその扶養家族が加入します。

健保組合

「健保組合」 は、協会けんぽと同様に社会保険の適用事業所が加入する健康保険(健保)に含まれます。

その運営 は「国の認可を受けた単一の企業、または複数の企業」が自主的に運営・事業を展開しています。

また、健康保険組合の連合組織として「健康保険組合連合会(健保連)」が各健保組合の活動を支え、保険者機能の充実・強化に向けた活動も行っています。

健保組合を設立するためには会社に一定以上の規模が必要です。

企業が単独で設立する場合(単一健保組合)には事業所で働いている被保険者が常時700人以上であることが必要です。

2つ以上の事業所、または2つ以上の事業主が共同して設立する場合(総合健保組合)には、合計で被保険者が常時3000人以上であることが必要です。

| 健保組合 | 常時、事業所で働いている被保険者の人数 |

|---|---|

| 単一健保組合 | 700人以上 |

| 総合健保組合 | 3,000人以上 |

「健保組合」 は、協会けんぽと同様に社会保険の適用事業所が加入する健康保険(健保)です。

共済組合

「共済組合」は、国家公務員・地方公務員・私立学校教職員を対象とした公的医療保険です。

「国家公務員共済組合」「地方公務員共済組合」「私立学校教職員共済」の3つに分類されています。

- 国家公務員共済組合

- 地方公務員共済組合

- 私立学校教職員共済

「共済組合」は、国家公務員・地方公務員・私立学校教職員を対象とした公的医療保険です。

市町村国保

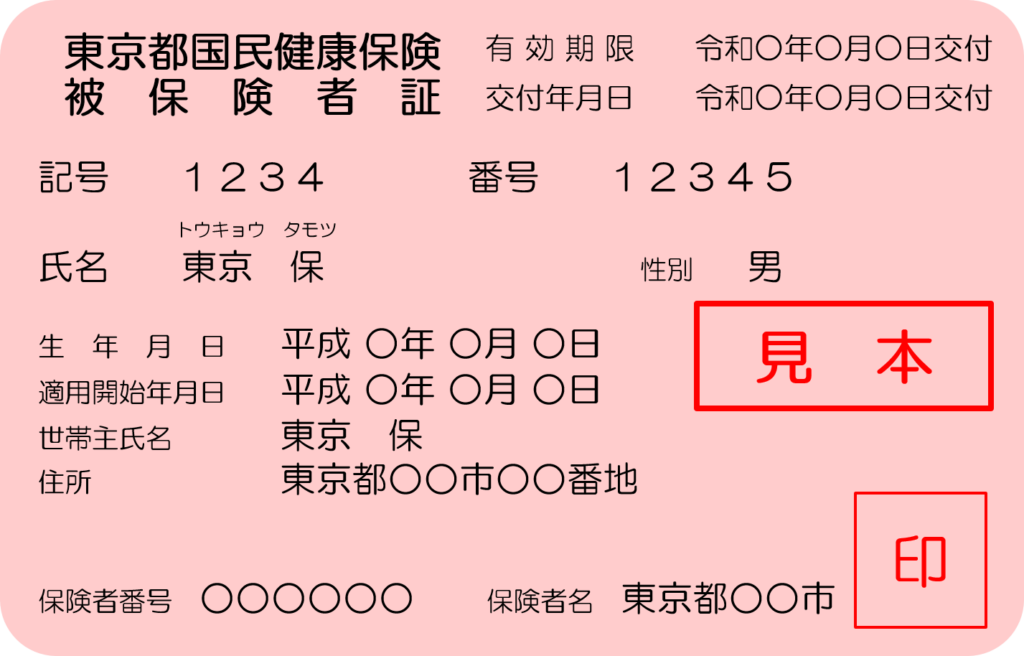

「市町村国保」は、その地域に住む個人事業主、未就業者など他の健康保険に加入していないすべての人が加入するものです。

市町村国保は国民皆保険制度の基礎となるものです。

市町村国保の運営は「都道府県」と「市町村」で行っています。

都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村は地域住民との関係性の構築や資格の管理などの事業を行っています。

「市町村国保」は、個人事業主、未就業者など他の健康保険に加入していないすべての人が加入するものです。

国保組合

「国保組合」は、同じ種類の職業についている人を対象につくられているもので、医師・薬剤師・弁護士・土木建築業従事者などが国保組合をつくっています。

- 医師国保

- 歯科医師国保

- 薬剤師国保

- 税理士国保

- 全国土木建築

- 理容国保

- 美容国保

- 芸能人国保

- 文芸美術国保 など

「国保組合」は、医師・薬剤師・弁護士・土木建築業従事者などがつくっているものです。

後期高齢者医療制度

「後期高齢者医療制度」は「都道府県ごとの広域連合」が運営している医療制度で、75歳以上の方を対象にしたものになります。

後期高齢者医療制度への加入は75歳になる誕生日に実施され、同日付でそれまで加入していた公的医療保険の資格を喪失します。

このとき扶養している方がいた場合には、その方は国民健康保険に加入することになります。

「後期高齢者医療制度」は、75歳以上の方を対象にしたものです。

健康保険証の種類「協会けんぽ・共済組合・後期高齢者」などについてくわしく解説します|まとめ

今回は、健康保険証の種類についてくわしく解説しました。

健康保険証にどのような種類があるのかを理解して頂けたかと思います。

興味がある方は参考にされてください。